Source : CEREMA

La protection des espaces « non urbanisés » remonte au XIXème siècle avec le décret de Napoléon III de 1861 pour la protection du massif de Fontainebleau (Inventaire national du patrimoine naturel). Plus récemment, les politiques successives d'urbanisme des dernières décennies ont été marquées par la lutte contre l'étalement urbain. Ainsi, dès les années 2000, la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) du 13 décembre 2000 préconise une gestion économe des sols face à la progression continue de l'urbanisation. La création des schémas de cohésion territorial (SCoT) a notamment vocation à favoriser « l'utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux ».

La loi portant engagement national pour l'environnement du 12 juillet 2010 (dite loi Grenelle II) instaure le suivi de la consommation d’espace et l'inclusion d'objectifs chiffrés de limitation de la consommation d’ENAF dans les schémas de cohésion territoriale (SCoT) et dans les plans locaux d'urbanisme (PLU). La loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 intensifie la lutte contre l'étalement urbain en renforçant la prise en compte de la consommation d’espaces dans les PLU ; les rapports de présentation doivent également comporter une analyse des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis. Il s’agit d’identifier les gisements fonciers et les conditions de leur mobilisation pour limiter l’ouverture à l’urbanisation de nouvelles zones.

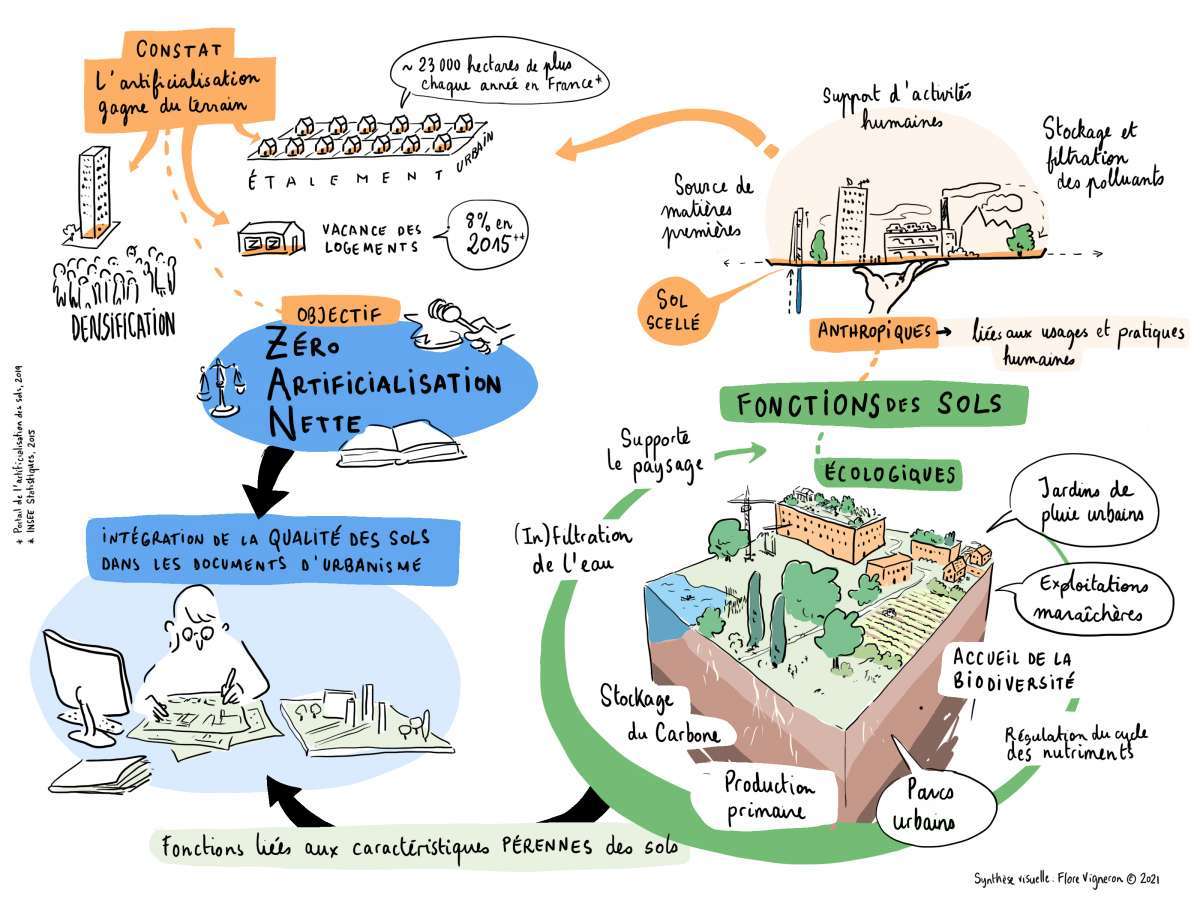

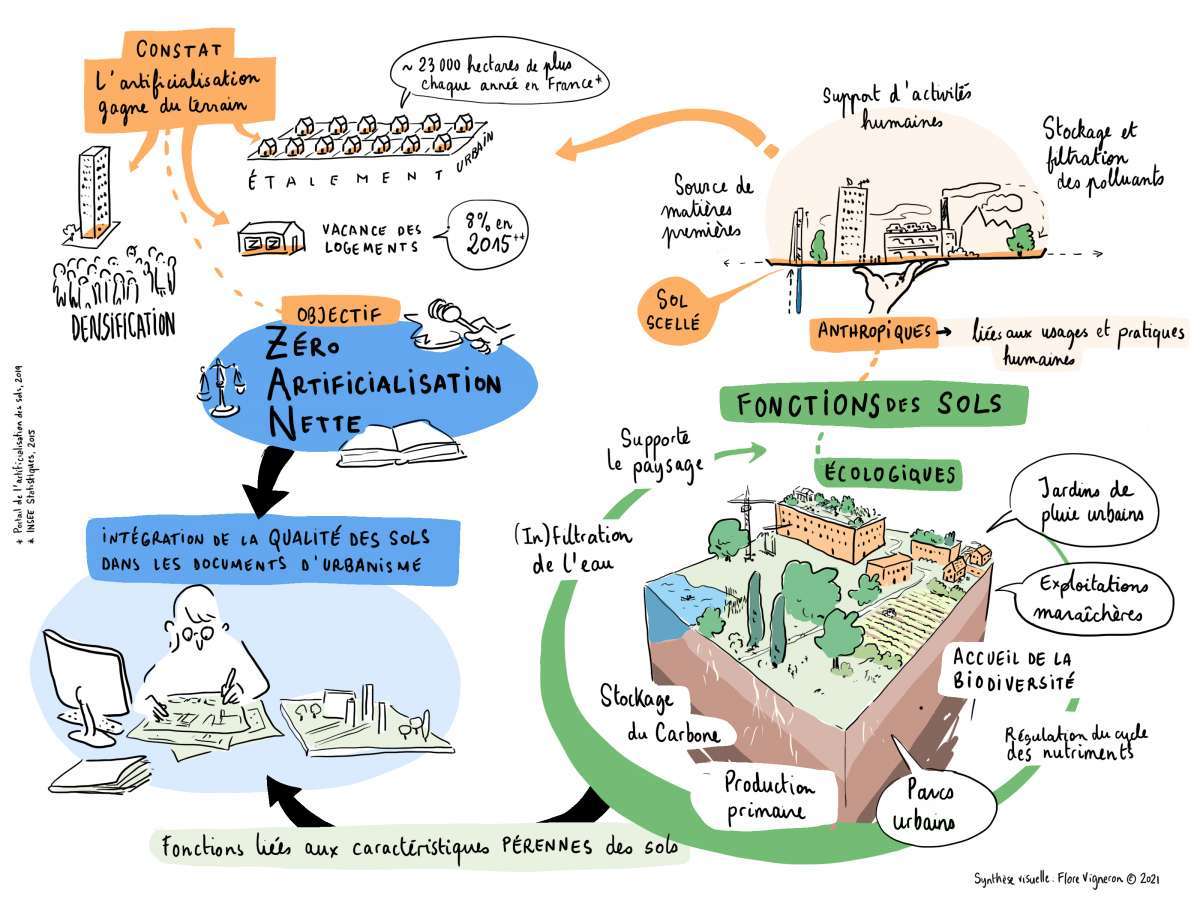

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 représente un tournant. Elle normalise la séquence « éviter, réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel » (ERC) en définissant la compensation écologique comme objectif d’absence de perte nette de biodiversité et en instituant que les mesures de compensations doivent se traduire par une obligation de résultat. Enfin, le plan biodiversité de 2018 offre une première définition de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN).

« L’étalement urbain et l’artificialisation des sols, en détruisant et en morcelant les espaces naturels,

agricoles et forestiers, contribuent directement à la dégradation du fonctionnement des écosystèmes et à l’érosion de la biodiversité ».

« Au-delà de sa fonction récréative, la nature en ville rend de multiples services : lutte contre les ilots de chaleur, prévention des inondations, amélioration du cadre de vie. La nature a sa place partout, pas uniquement à la campagne. Son accès doit être facilité pour les citoyens et les démarches vertueuses des collectivités doivent être démultipliées sur tout le territoire ».

La loi dite Climat et Résilience de 2021, découlant de la Convention citoyenne pour le climat, définit l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à horizon 2050, mentionné pour la première fois dans le Plan Biodiversité 2018. Elle différencie clairement l’artificialisation et la consommation d’espace et présente sa mise en œuvre. La trajectoire progressive vers l’absence d’artificialisation nette d’ici 2050 est à décliner dans les documents de planification et d'urbanisme.

La trajectoire progressive vers l’absence d’artificialisation nette d’ici 2050 se décompose en trois séquences :

Les trois séquences utilisent une définition de l’artificialisation différente : jusqu’à 2031 on considère la consommation d’ENAF comme définie dans la loi Climat et Résilience 2021. Après 2031, on considère l’artificialisation des sols comme définie dans le code de l’urbanisme.

Les définitions :

La première définition, la consommation d’ENAF, caractérise l’artificialisation de manière quantitative et binaire, en nombre d’hectares artificialisés ou non. Elle permet une opérationnalisation rapide de la première étape de la trajectoire de réduction de l’artificialisation et une comparabilité à la période de référence compte-tenu de la préexistence d’outils de mesures et de systèmes de suivi de cette métrique (portail de l’artificialisation). La deuxième définition, plus complète, prend en compte les sols de manière qualitative ; elle requière le développement d’outils appropriés à son suivi (qui sont en cours, tels que l'OCSGE).

Source : CEREMA

La loi ZAN, agrémentée de ses décrets d'application, précise les dispositions de la loi dite Climat et Résilience de 2021.

243 126 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) ont été consommés sur la période de 2011 à 2021. Ainsi, l'objectif intermédiaire à horizon 2031 stipule que 121 568 hectares sont disponibles à l'artificialisation durant la période de 2021 à 2031. L'usage de ces « hectares à artificialiser » se décompose en trois blocs :

L'objectif intermédiaire à horizon 2031 doit être intégrer et décliner dans les documents de planification et d'urbanisme de manière séquentielle selon le calendrier suivant :