Groupe A

Vernon L. Smith a reçu le prix Nobel d'économie en 2002 pour son importante contribution au développement de l'économie expérimentale comme méthode empirique. Dès les années 1930, des proto-expérimentations sont menées aux États-Unis par des économistes et des psychologues. Ces expérimentations réalisées en sciences sociales, dont les méthodologies étaient encore peu cadrées, s'intéressaient par exemple à l'estimation des fonctions de demande sur les marchés économiques.

Dans les années 1940 et 1950, plusieurs groupes utilisent des approches expérimentales sans les formaliser. Par exemple, les équipes de recherche de mathématiques à Princeton avaient pour habitude de réaliser des simulations et des expérimentations informelles pour tester les principes en théorie des jeux qu'ils étudiaient. Merrill Flood et les membres du think tank RAND Corporation, sponsorisé par la US Air Force, ont également réalisé plusieurs expérimentations en théorie des jeux, dont les premières expérimentations du dilemme du prisonnier.

En parallèle, des chercheurs de l'institut technologique de Carnergie, travaillant sur la psychologie des organisations, ont développé différentes méthodologies expérimentales comme des jeux de rôles et des « business games ». Le « Canergie Tech Management Game » permet à des décideurs de prendre des décisions managériales dans un environnement simulé sur ordinateur. Ce jeu, principalement construit à visée illustrative et pédagogique, a également permis de mettre en évidence les processus de « rationalité limitée » qui affectent les décisions prises.

Durant la même période, l'économiste de Harvard Edward Chamberlin réalisait de petites expérimentations en classe pour montrer à ses étudiants de master l'inexactitude de la théorie compétitive des marchés, dont il publia les résultats dans le journal d'économie politique en 1948. La classe est divisée en deux groupes, celui des acheteurs et celui des vendeurs. Les vendeurs gagnent, de manière hypothétique, la valeur du prix auquel ils ont vendu leur bien ; les acheteurs gagnent la valeur de revente du bien à l'expérimentateur moins le prix d'achat. Vernon L. Smith, un de ses étudiants, réalisa de nouvelles expérimentations en changeant deux aspects du design expérimental de Chamberlin : les participants doivent annoncer la quantité et le prix de chaque échange réalisé et l'expérimentation est répétée plusieurs fois. Ces deux changements permirent de retrouver les résultats théoriques de convergence des marchés vers le prix d'équilibre. Ses résultats, publiés en 1962 dans le journal d'économie politique, mettent en évidence l'importance des choix expérimentaux (c'est-à-dire du design expérimental) dans l'étude des comportements et des mécanismes de marché.

Dans les années 1970 et 1980, Venon L. Smith et Charles Plott développèrent une méthodologie systématisée de l'économie expérimentale autour d'un ensemble de préceptes sur les choix expérimentaux.

Les expérimentations consistent à contrôler l'environnement auquel sont confrontés les participants afin de créer artificiellement une situation reflétant les conditions d'une situation hypothétique. Cela permet d'isoler avec précision les effets des facteurs susceptibles d'affecter leurs comportements et leurs décisions.

Ces expérimentations en sciences sociales sont aussi appelées des « expérimentations en laboratoire » car elles sont réalisées dans des laboratoires de recherche. Une expérimentation typique en sciences économiques commence par l'arrivée des participants au laboratoire ; ce sont majoritairement des étudiants ayant volontairement choisi de participer à l'expérimentation. Une fois enregistré, un poste informatique leur est aléatoirement attribué parmi ceux de la salle expérimentale. Quand tous les participants sont assis, l'expérimentateur commence la lecture des instructions. Une fois la lecture des instructions terminée, les participants peuvent suivre les indications affichées sur le poste d'ordinateur devant eux.

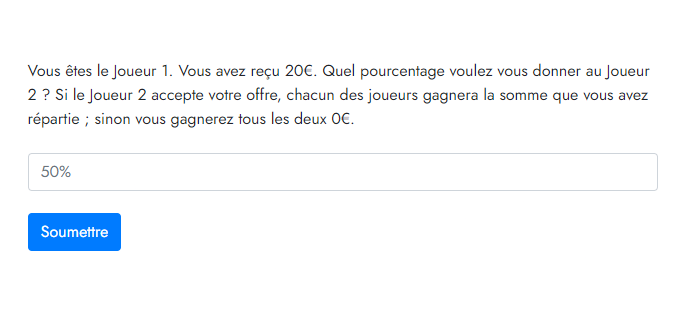

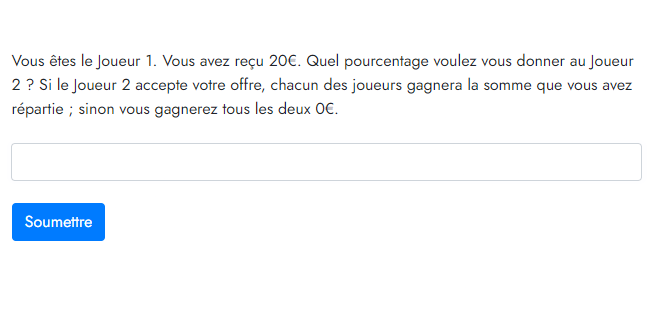

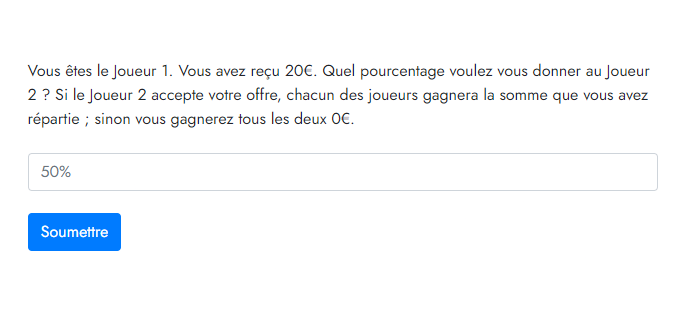

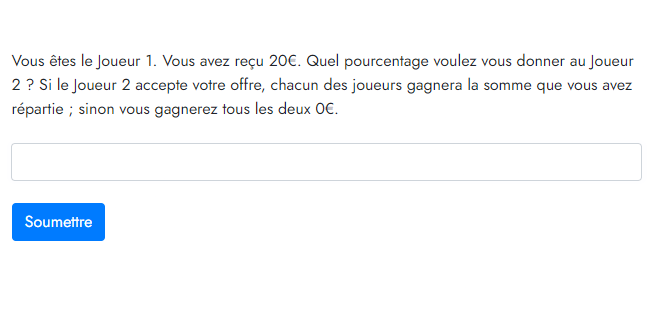

Pour tester l'effet de différents facteurs sur le comportement des participants, ces derniers sont exposés à différentes configurations de l'environnement. Les participants sont alors aléatoirement attribués dans un groupe représentant une des configurations de l'environnement. Par exemple, dans le jeu du dictateur, qui s'intéresse à l'altruisme et au sentiment de justice des participants, le joueur 1 reçoit une somme d'argent, qu'il peut soit conserver pour lui soit partager avec le joueur 2. En retour, le joueur 2 peut soit accepter l'offre du joueur 1 soit la refuser, et alors les deux joueurs ne reçoivent rien. Les deux joueurs restent inconnus l'un de l'autre tout au long de l'expérimentation et ne peuvent pas communiquer entre eux. La seule information qu'ils partagent est que l'autre joueur est dans la salle. Pour tester l'effet du biais d'ancrage, un chercheur pourrait diviser les participants en deux groupes. Dans le premier groupe (A), les joueurs 1 seraient exposés à une valeur par défaut de la proportion de la somme d'argent à partager avec le joueur 2 et dans le deuxième groupe (B), ils ne seraient exposés à aucune valeur par défaut.

Si l'expérimentation est réalisée correctement, c'est-à-dire qu'il y a suffisamment de participants dans chaque groupe et que les participants sont aléatoirement répartis dans chaque groupe, alors la seule différence entre les deux groupes est que dans l'un, les joueurs 1 sont exposés à une valeur par défaut et dans l'autre non. Si la part attribuée par les joueurs 1 aux joueurs 2 est notoirement différente entre les deux groupes, l'expérimentateur pourra alors conclure formellement que l'introduction d'une valeur par défaut a bien un effet notoire sur le « niveau d'altruisme » des participants. Cela pourrait notamment s'expliquer par le fait que cette valeur par défaut peut représenter une norme sociale qui serait implicitement promulguée par l'expérimentateur.

Quand l'ensemble des participants a terminé de réaliser les tâches demandées, ces derniers sont appelés un par an pour sortir. L'anonymat des participants est un élément clef pour assurer qu'ils répondent aux questions en toute honnêteté et réalisent les tâches qui leur sont demandées sans subir de pression sociale ou sans risque de représailles. C'est pour cela que les expérimentations sont réalisées sur ordinateur à des postes informatiques individuels comprenant des cloisons. Toutefois, certains types d'expérimentation, notamment pour tester la coordination ou la négociation, peuvent s'organiser avec des interactions face-à-face.

Les « expérimentations de terrain », également appelées les « expérimentations de laboratoire sur le terrain » et théorisées en grande partie par John List, ont vocation à assouplir certaines des contraintes relatives à l'élaboration d'une « expérimentation en laboratoire » pour améliorer le réalisme de l'environnement que l'on souhaite simulé, et donc la pertinence des résultats. Toutefois l'amélioration de la pertinence se fait au détriment de la précision des résultats ; il faut donc trouver le bon compromis.

On parle d'expérimentation de terrain quand on fait intervenir en tant que participants des professionnels (banquiers, juges, etc.) ou des populations spécifiques (mères de famille, retraités, individus âgés de trente à quarante ans, etc.) au lieu des étudiants classiquement employés dans les expérimentations en sciences sociales. En réalisant l'expérimentation directement avec le public visé, l'expérimentateur peut faire appel à toutes leurs connaissances et habitudes qui influencent implicitement leurs décisions.

Les expérimentations peuvent également se réaliser sur le lieu de travail ou d'interaction des participants. Par exemple, lors d'une expérimentation sur la prise de décisions dans des coopératives agricoles, au lieu de faire venir les agriculteurs dans un laboratoire de recherche, l'expérimentateur peut directement réaliser l'expérimentation avec les agricultures sur le lieu des différentes coopératives. Ces expérimentations peuvent être réalisées sur tablettes. Une situation sera simulée, par exemple la survenue d'une sécheresse et les participants devront prendre des décisions qu'ils renseigneront sur la tablette. Ils auront l'opportunité, ou non, selon le design de l'expérimentation, d'échanger avec les autres agriculteurs pendant leur réflexion et prise de décision.

Les expérimentations permettent d'étudier les comportements humains et leurs déterminants pour comprendre la manière dont ils influencent nos décisions. Par exemple, Daniel Kahneman a reçu le prix Nobel d'économie en 2002 pour ces travaux sur les choix en contexte d'incertitude. Ses travaux ont montré que dans un contexte où tous les choix s'apparentent à un gain, les individus vont être averses au risque et préférer le choix certain, le choix A.

Choix A : gagner 400€

Choix B : gagner 500€ avec une probabilité de 80% et 0€ avec une probabilité de 20%

Alors que dans un contexte où tous les choix s'apparente à une perte, les individus vont se tourner majoritairement vers les choix les plus risqués (ici, le choix D).

Chois C : perdre 400€

Choix D : perdre 500€ avec une probabilité de 80% et 0€ avec une probabilité de 20%

Les expérimentations permettent également d'estimer l'ampleur des déterminants sur nos comportements. Ainsi, Kahneman a montré que l'aversion au risque était de l'ordre d'un facteur 2. C'est-à-dire, il faudrait que l'individu est la possibilité de gagner, avec une probabilité de 80%, au moins 800€ pour commencer à considérer le choix B, par rapport au choix A.

L'économie expérimentale permet ainsi de tester la théorie économique, qui est mal outillée pour comprendre les déterminants de nos comportements. Par exemple, la théorie de l'utilité prévoit que dans les deux cas présentés au-dessus, les individus sont indifférents entre le choix A et le choix B, ou le choix C et le choix D, car ils apportent la même utilité (utilité du choix A = 400€ ; utilité du choix B = 500x80% + 0x20% = 400€). Toutefois, cette prévision n'est pas conforme à ce qui est observée dans la réalité.

Les enseignements recueillis sur le fonctionnement des comportements humains permettent d'étayer l'élaboration des politiques publiques. Par exemple, les expérimentations sur le biais d'ancrage ont, entre autres, influençaient les politiques sur le dons d'organes. Les dernières études récentes montrent que le don d'organes augmentent entre 10% et 30% quand on passe d'un système opt-in (le don d'organes ne se fait que sur accord explicite) à opt-out (le don d'organes se fait par défaut, il faut une demande explicite pour qu'il n'ait pas lieu).

L'économie expérimentale permet également de tester des dispositifs et instruments de politiques publiques, tels qu'une nouvelle réglementation environnementale, une taxe ou une subvention, sans avoir de conséquences sur le monde réel. Cela permet notamment de produire de la connaissance sur des dispositifs et instruments qui n'auraient encore jamais été mis en place et pour lesquels il n’existe aucune donnée exploitable pour évaluer leur pertinence. L'environnement contrôlé de l'expérimentation permet d’en évaluer rigoureusement les effets et d'informer les décideurs politiques sur la pertinence de leur mise en œuvre.

Ainsi, l'économie expérimentale est un outil utile pour l'élaboration et la recommandation des politiques publiques.